“南音是中华传统音乐,让传统文化在不断变化的时代扎根,需要接地气的方式。不然曲高和寡,很快就要失传了。”采访中,卓圣翔不止一遍这样说。

2024年12月13日,卓圣翔走进厦门的小学开展南音乐器教学活动。

卓圣翔精心钻研南音的创新发展,他开创性地把唐诗宋词融入南音创作中。比如,在陆游的《钗头凤》中,卓圣翔在“凤钗叠”基础上融入江南小调和昆曲,令“春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透”由悲怨转为苍凉、悲壮。他还尝试将豪迈之词写进南音,一曲《将进酒》,气势奔放,音调高亢,曲惊四座。如今,他又推动《古诗文南曲三百首》进中小学校园,让中国古代音乐“活化石”真正扎根于泥土,获得生生不息的生命力。

卓圣翔在收集整理100多个南音传统曲牌的基础上,自创了《四季花》《英雄冢》《彩云叠》等10多个新曲牌。“每个曲牌都有固定的调子,但是古老的曲牌有时很难表达一些诗词的含义。”

他还与擅长作词的罗纯祯共同创作了《青藏铁路》《中国的脊梁》《红旗渠之歌》《雷锋之歌》等新曲,以及《中国梦》《唐山人》等新创南音大谱。

“不管怎样,守正创新的关键,还是要坚持用南音曲牌作曲,这是南音何以为南音的根本。”卓圣翔表达了他对南音的见解。

两天采访时间里,卓圣翔谈的、做的,都围绕一个主题词——南音。对于刚刚获评国家级非遗代表性传承人,老人心静如水。“有幸获评国家级非遗代表性传承人,我总觉得,这是我来厦门后各级领导对我的关怀与认可,是对我个人的肯定,是荣耀,更是期许。南音作曲人才匮乏,一直是我心头之痛。接下来,我将着力于南音作曲的传承,将我所学、所知,以及南音曲牌的知识和作曲技能传下去。传承道路没有终点,今后,琵琶依然伴我前行。”

在卓圣翔位于翔安区的家中,一叠厚厚的《南音曲牌结构及作曲实例详解》草稿摆放在录音室里的办公桌上,他反复翻看这份成果。

“有它在,根就在。”近来,卓圣翔每天会花更多时间待在录音室,忙于整理南音基础材料。在他看来,这是南音守正创新的关键。

镜头回到17日下午。

《邂逅南音》课结束,卓圣翔轻轻掩上教室的门。离去那一刻,白发似变回青丝——十几岁的他,踩着黑色凉鞋,连走带跑在放学路上,直奔向那一栋住着他和老师纪经亩的大厦。他住在4层,老师住在6层。师徒二人在香港再次相遇时,“亩伯”答应过他,每天等他放学后都会手把手地教他南音作曲。

“对了,你用的是哪个曲牌?”“亩伯”问。纪经亩离开香港后,卓圣翔再也不曾见过这位老师,但他怎么也忘不了老师的这个问题。

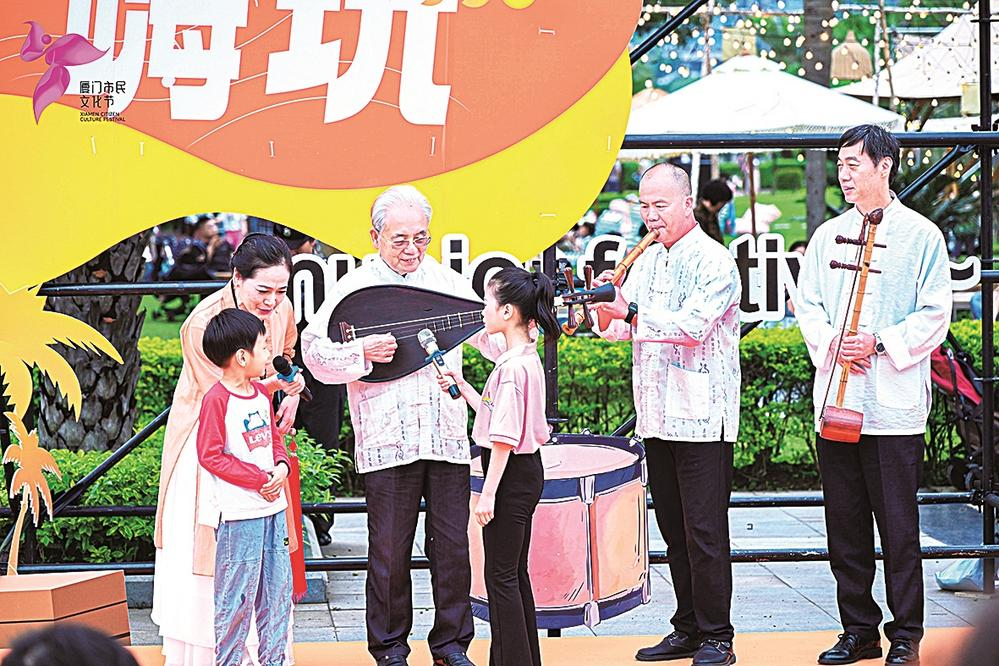

2024年5月2日,卓圣翔在厦门市海湾公园参加市民文化节并与现场儿童观众互动,推广普及南音。

无论身在台湾还是福建,卓圣翔近40年如一日,几乎每天都要出门传承南音。他的“移动教室”,从西装店到文殊殿,从某栋写字楼的天台到某间会议室,从公园到村史馆……

他正以走街串巷的方式,尽可能将南音的火种播撒到每一个角落。